物質工学科では、化学・生物の基礎、応用力を身につけ技術者としての豊かな創造力を養います。

学科案内

カリキュラム

| 1年 | 基礎物質化学、基礎生物工学、工学基礎、情報セキュリティ基礎、創作実習 |

|---|---|

| 2年 | 情報処理、分析化学、有機化学Ⅰ、微生物学序論、物質化学実験1 |

| 3年 | プログラミング、無機化学、有機化学Ⅱ、生物化学Ⅰ、物理化学Ⅰ、化学工学Ⅰ、物質化学実験2 |

| 4年 | データサイエンス工学、有機化学Ⅲ、有機化学Ⅳ、高分子化学、生物化学Ⅱ、生物工学、物理化学Ⅱ、化学工学Ⅱ、反応工学、確率統計、一般物理、機器分析、計算科学、物質化学実験3、物質化学実験4 |

| 5年 | データ解析、生物化学Ⅲ、物理化学Ⅲ、プロセス解析工学、機能材料科学、細胞・遺伝子工学、環境工学、物質化学実験5、卒業研究 |

研究紹介

-

化学反応過程の数式化とそれらのパラメータを用いた予測に関する研究長田 秀夫

化学反応過程の数式化とそれらのパラメータを用いた予測に関する研究長田 秀夫

教授 工学博士本研究は、反応率の反応時間依存性や反応温度依存性を数式化し得られたパラメータを用いることで未知の反応の過程を予測するための基礎的な知見を得ることを目的としています。対象とする反応は触媒を用いる反応や結晶を作るための反応です。 -

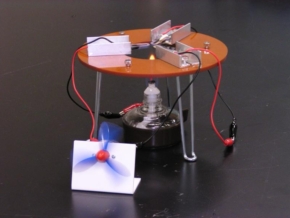

熱電変換材料の開発渡辺 哲也

熱電変換材料の開発渡辺 哲也

教授 博士(工学)熱電変換とは熱エネルギーと電気エネルギーを直接相互変換することです。材料に温度差を与えると電力が取り出せ,逆に電流を流すと発熱・吸熱ができます。幅広い応用が期待され,性能向上や応用法について研究を行っています。 -

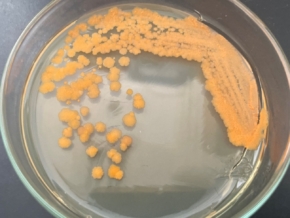

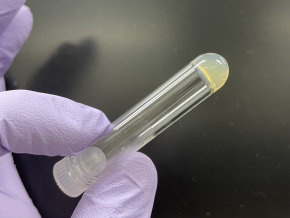

機能性脂質を生産する微生物の探索山崎隆志

機能性脂質を生産する微生物の探索山崎隆志

教授 博士(工学)写真のオレンジ色の点々(コロニーと言います)は、微生物です。この微生物はアスタキサンチン(化粧品の原料になるもの)とDHA(青魚に含まれる脂肪酸)を生産する能力があります。このように機能性のあるものを生産する微生物を探索しています。 -

流動化特性の新規評価手法の開発城野 祐生

流動化特性の新規評価手法の開発城野 祐生

教授 博士(工学)化学工業では装置内に様々な物質を流し、混合、反応、分離をさせてものづくりを行います。この研究では、反応装置内の物質の複雑な流動状態をAIやコンピューターシミュレーションによって解明することを目指しています。 -

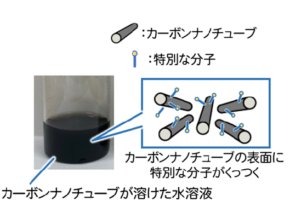

「カーボンナノチューブ」を水に溶かす!田中 泰彦

「カーボンナノチューブ」を水に溶かす!田中 泰彦

准教授 博士(工学)「カーボンナノチューブ」って知ってる? これは炭素だけでできたすごく小さくて細いストローのような分子なんだ。でも、そのままだと水には溶けないんだよね。そこで、洗剤に入っているような特別な分子をくっつけると、水の中にうまく広がるんだ。こうして水に溶かしたカーボンナノチューブを使って、どんな特徴があるのかを調べているよ! -

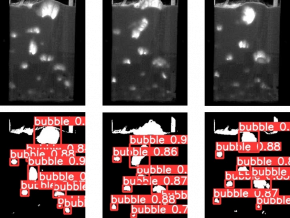

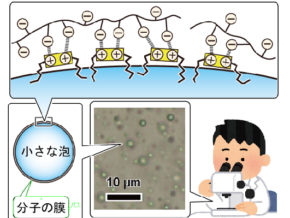

小さな泡を分子で覆って安定にする研究田中 泰彦

小さな泡を分子で覆って安定にする研究田中 泰彦

准教授 博士(工学)「計算では不安定な水の中の小さな泡が、なぜ現実には何カ月間も安定に存在し続けるのか?」を調査しています。私たちは「小さな泡の表面が分子で覆われることで安定になるのではないか?」と仮説を立てて研究に取り組んでいます。 -

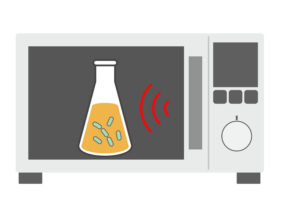

電子レンジで微生物培養!?越村 匡博

電子レンジで微生物培養!?越村 匡博

准教授 博士(理学)電子レンジに使われているマイクロ波は化学反応を加速させるときに熱源として利用されています。このマイクロ波は加熱してしまうので生物に対してはほとんど使われていませんでした。しかし実験方法を工夫することで生物に対しても利用することができ,現在このマイクロ波を使って微生物を培養し,生体にどのような効果があるかを調べています。 -

微生物を使ったものづくり越村 匡博

微生物を使ったものづくり越村 匡博

准教授 博士(理学)目には見えない小さな生き物である微生物はガソリンなどの燃料の替りとなる油脂や薬の元となる物質など様々な物質を作り出しています。この研究では,微生物に人のためになる物質選択的に作らせることを目的とし,電気刺激などを与えた場合の変化について解析を行っています。 -

医療で用いるハイドロゲルの開発森山 幸祐

医療で用いるハイドロゲルの開発森山 幸祐

准教授 博士(工学)ハイドロゲル(hydrogel)とは、ゼリーやこんにゃくのような弾力性が高く、優れた物質透過性を持つ物質の総称です。この研究では医療分野で用いることを目的とした、細胞を培養するためのハイドロゲルの開発を行なっています。 -

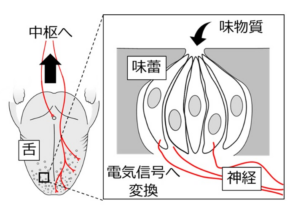

哺乳類の味覚生理学に関する研究 ~味を感じるしくみ~嘉悦 勝博

哺乳類の味覚生理学に関する研究 ~味を感じるしくみ~嘉悦 勝博

助教食べ物・飲み物を口に含んだ時、ヒトは甘味、うま味、苦味などの多様な味を感じますが、味を感じる細胞がどのように味の情報を処理・伝達しているのか、まだ良く分かっていません。この研究では、哺乳類の味覚受容の仕組みの解明を目指しています。 -

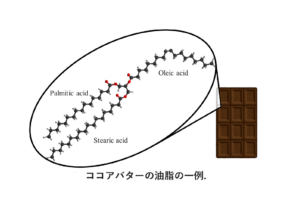

食感と味覚の研究 ~チョコレートのくちどけ~嘉悦 勝博

食感と味覚の研究 ~チョコレートのくちどけ~嘉悦 勝博

助教身の周りの食品はどれも複雑で不均一な構造を持ちます。そして、その食感は製造プロセスに強く影響されます。この研究ではチョコレートを例に、食感の制御方法や、化学的な味覚との関係について解明することを目指しています。

スタッフ紹介

| 氏 名 | 職 名 | 学 位 | 専門分野 | リンク |

|---|---|---|---|---|

| 長田 秀夫 | 嘱託教授 | 博士(工学) | 触媒化学、物理化学、反応工学 | |

| 平山 俊一 | 嘱託教授 | 博士(工学) | 有機合成化学 | |

| 渡辺 哲也 | 教授 | 博士(工学) | 材料工学、無機材料 | |

| 山崎 隆志 | 教授 | 博士(工学) | 応用微生物学、生化学 | |

| 城野 祐生 | 学科長・教授 | 博士(工学) | 化学工学、情報処理 | |

| 村山 智子 | 准教授 | 博士(工学) | 植物組織培養学 | |

| 田中 泰彦 | 准教授 | 博士(工学) | 電気化学、分光電気化学 | |

| 越村 匡博 | 准教授 | 博士(理学) | 生体触媒化学、海洋天然物化学 | |

| 森山 幸祐 | 准教授 | 博士(工学) | 生物化学工学 | |

| 嘉悦 勝博 | 助教 | 修士(工学) | 高分子材料学 |